須田さんは名店と呼ばれるトラットリアのオーナーシェフながら、最初からその道を志したわけではなく、たまたまイタリアの庶民生活に身を置いた中での原体験が、図らずしてイタリアンの料理人となるきっかけだったそうだ。イタリアでの暮らしとその後の関わりの中で学んだ、イタリア人が大切にしていることとは……?

メカニックとしての経験もあり、無類のイタリア車好きの須田さんは、そこはアルファ ロメオにも共通していることだとも語ってくださった。

モータージャーナリストの嶋田さんを聞き手に、今回はそんなイタリアの奥深い話をお伝えしたい。

記事内の青文字箇所は、記事本文に続けて用語解説集がありますのでご参照ください。また、各青文字から該当用語解説へ直接リンクもしています。

アルファ ロメオ、そして料理。須田さんのイタリアとの出会い

東京・四谷3丁目の『LA VITA』は、とりわけ現地の味を知るイタリア料理好き、日本在住のイタリア人、そして何よりイタリア車好きたちが足しげく通うトラットリアとして知られていた。オーナーシェフの須田祐司さんの提供する料理が、「このトマトソースのパスタ、おばあちゃんのと同じ味」とイタリア人留学生を涙させるほど現地のマンマ(おかあさん)やノンナ(おばあちゃん)の味を見事に再現しているから、そして須田さん自身がかなりのクルマ好き──それも根の深いイタリア車好きだからだ。そうした常連客を中心とした様々な客が夜毎に集い、楽しそうに食事をする光景は、現地のトラットリアそのままのようだった。

ところが昨年の11月、地域の再開発に起因する立ち退きをきっかけに、LA VITAは31年の歴史にピリオドを打ち、多くのファンを悲しませた。かの『CG』の加藤哲也さんは、その代表格のひとり。今回の聞き手である僕も、末席も末席だけどそのひとり。ただクルマを通じたおつきあいは変わらずで、須田さんが都内某所にワンオペゆえのかなり限定的な会員制としてLA VITAを再始動させようとしていることも聞いていた。ALFA TRIBEでは以前から須田さんにお話をうかがいたいと考えていたこともあり、その開店準備を進めているタイミングで、新しい舞台にお邪魔してきた。

▲都内某所の古民家にて、会員制で再始動しようとしている『LA VITA』の店内

実は須田さん、長い運転歴の中でドイツ車4台と日本車2台、英国車1台を除けば、所有してきた歴代の愛車はすべてイタリア車。現在も長年所有するスーパーカーブームの頃に誰もが一度は憧れたミドシップ1台のほか、1961年の古いジュリエッタ スプリントと2022年のジュリア ヴェローチェという2台のアルファ ロメオのオーナーなのだ。新旧2台のアルファと暮らすことで気づく、アルファ ロメオの“らしさ”のようなものを探るべし、である。そのために機構的には須田さんのヴェローチェにアクティブサスを組み合わせたものといえるスペシャルエディションの“トリブート イタリアーノ”と電動化モデルの“トナーレ プラグインハイブリッド Q4”という、最新2台のステアリングも握っていただくことにした。

―須田さんは、やっぱり幼い頃からクルマ好きだったんですか?

「実家がガソリンスタンドだったし、祖父がバイク屋だったし、だから子供の頃からずっとクルマやバイクは好きでしたね。というか、親戚全員クルマ好きです(笑)。父も段付きに乗っていた時期があって、日常的に乗せてもらってたし、熱を出して林間学校に1日遅れで参加するときも遠く山中湖まで送ってもらったり。僕が5歳のときには家にあったんじゃなかったかな? だから105系の音は子供の頃から聞き慣れてましたね」

―クルマ好きとしての原体験がイタリア車の原体験であり、アルファ ロメオの原体験なんですね。まさか、そこからイタリアに傾倒していったっていうことは……。

「ないですね(笑)。実は学校を卒業してから1年間、ワーキングホリデーでオーストラリアに行って和食の店で働いたんですけど、帰ってきてからは老舗のイタリア車専門店で3年間、メカニックをやってたんです。その店で扱ってたのと同じイタリアのスポーツカーに乗ってたので。

そこにときどきイタリア人が来るわけですよ。仕草とかスタイルとか、もうすべてがカッコいいと思って。若かったんですね(笑)。でも、それがベースにあったから、クルマ屋さんを辞めるときにアメリカかヨーロッパのどっちに放浪に行くか悩んで、結局、歴史のあるヨーロッパに決めたんですよ。調べたらフィレンツェに語学学校があることがわかって、そこで1ヶ月、次にロンドンの語学学校で1ヶ月、最後に1ヶ月放浪して帰ってこよう、って」

―料理の修業のためにイタリアに渡ったんじゃないんですか?

「ぜんぜん違います(笑)。フィレンツェに着いた瞬間に街に魅せられちゃって、そのまま居着いちゃったんですよ。僕が住んだのはガイドブックなんかには“治安が悪いから行くな”って書かれてるような汚い下町でした。学校のそばにあったトラットリアに出入りしてるうちにいろんな人たちと知り合って、いいヤツもいれば悪いヤツもいて、街の中もトラットリアの中もごちゃごちゃがちゃがちゃしてて、毎日がドラマみたいでした(笑)」

―よそ行きの顔じゃない最もリアルな庶民のイタリア、っていう環境だったんですね。

「店も日本でいうなら父ちゃんと母ちゃんがやってる大衆食堂みたいなもんで、クオリティがすごく高いわけでもお洒落なわけでもない。だけど地元の人たちには愛されてて、店のマンマとケンカをしてても毎日食べたり飲んだりしに来る、みたいなところ。そんな店で料理を学んだ日本人なんて、ほかにいないでしょ(笑)。料理人を目指す人は星付きの店とか名店って言われるところで修行するのが当たり前だから」

―たしかに。そこで、どんなきっかけがあって料理人を志そうって思ったんですか?

「志したわけじゃなくて、手が足りないときに皿洗いを手伝ったら、次はこれ、その次はこれって、なしくずし的に……(笑)。オーストラリアでも和食屋で仕事してたぐらいだから、料理は嫌いじゃなかったんですよ。店で出すのは大したモノでも凝ったモノでもないし、レシピらしいレシピはなくてマンマが経験でつくる、いわゆる“おふくろの味”みたいな料理ばっかりなんです。でも、そこで働けたのは逆にラッキーでした。僕がイタリア料理に対して今も求めてる“イタリア料理らしさ”みたいなものが、ぜんぶそこにあったから。そこで経験した“らしさ”を崩しちゃいけないっていう想いがずっとあって、日本人に気に入られるようにアレンジしようとかお洒落に見せようとか、そういうのを完全に無視して、イタリアで僕が触れてきた原体験としての料理を30年以上も再現し続けて、たくさんの人に喜んでいただけましたからね。その店はもうなくなっちゃったけど、あそこじゃなかったら、僕は料理人にはなってなかったかもしれない。僕の料理の原点ですね」

▲イタリアに渡った頃の須田青年(右から二人目)

▲店内には、お世話になったトラットリアの”マンマ”の写真が飾られていた

ちなみに須田さんは、これまでどんなメディアからオファーされても、料理に関する取材はすべてお断りしてきている。それを知ったうえで、もう少し突っ込んでみた。

―3年で帰国して、LA VITAをオープンさせたんですよね? ほかの店で修行はしなかったんですか?

「してないですよ。でも、帰ってからも毎年イタリアに行って、最初の頃は有名なリストランテの食べ歩きとかもしたけど、ここ20年ぐらいは知り合いの『小さな村の物語 イタリア』っていうテレビ番組のディレクターに紹介してもらった田舎のマンマやノンナを訪ねて、いろいろ食べさせてもらって勉強してます。一緒に行こうって誘ってくれるから、朝早くに山へキノコを採りにいって、ノンナの畑に野菜を採りにいって、そのままクルマで20分かけてお決まりのパン屋にいって、また20分かけていつもの牛乳屋に寄って、家に帰る。家族や親戚たちが昼に8人とか10人とか集まるから、それまでにマンマたちは一生懸命パスタを打って、山で採った草を裏ごしして生地に混ぜて、って当たり前のように準備する。それが日常なんですよ。僕はそれを手伝わせてもらって、一緒に御馳走になりながら、いつも思うんです。こうやってつくるマンマの料理が美味しくないわけがない、って。選ぶ野菜もチーズもパンも何もかもが新鮮で、それをたっぷり愛情込めて料理してるんですから。帰国前に都会の星付きの店に行ってみたら、そこが一番美味しくなかった。そりゃそうですよね。紙に書いたみたいな決まりごとのレシピに沿って何人かが流れ作業で作る料理が、自分の家族のために心を込めてこだわってつくる料理に勝てるわけないじゃないですか。いろんな地方の田舎に行って何人ものマンマの料理を手伝ったり食べさせてもらったり練習させてもらったりして、僕はその記憶だけを頼りに、変にアレンジしたりしないで同じモノをつくる。ただそれだけなんですよ」

▲取材の合間に作っていただいた。食材の旨味が詰まった忘れられない一皿

アルファ ロメオが大切にしていること。マンマが大切にしていること。

―話をクルマに戻しましょう。須田さんが最初に買ったアルファ ロメオって何だったんですか?

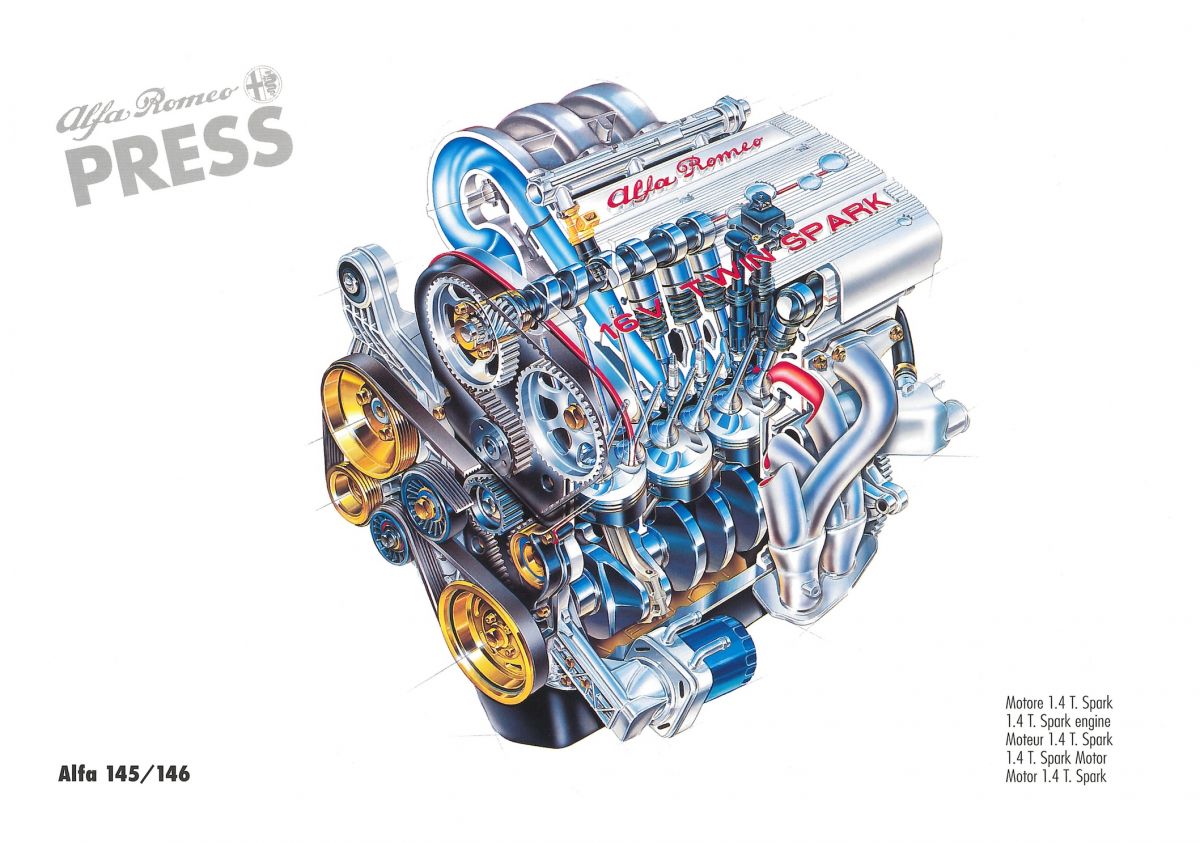

「いつ頃だったか、まだ新車保証が付いてた頃に買った147ですね。ツインスパークエンジンの回り方が好きで、ずいぶん長く乗りました。犬を乗せてキャンプに行ったり、結構あちこち走りましたよ。それがいよいよダメになってジュリアに乗り換えたんですけど、その前に完全な趣味のクルマとして2020年にジュリエッタ(前述の1961年式)を買いました。買った直後からいろいろと手を入れなきゃならないところがあってそれなりに大変だったし、走るためのチューニングがしてあってクラシケ的な価値は低かったりするんですけど、僕は走るのが好きだから。今は絶好調で、最高に気持ちいいし楽しいですよ。乗って楽しいクルマが絶対にいいので。最後に1台だけ残すとしたら、このジュリエッタですね」

▲須田さんが手塩にかけ、その走りを楽しんでいる1961年製ジュリエッタ

―前にもそう聞いてたので、須田さんは新しいアルファ ロメオには興味がないんだろうと思ってました(笑)。

「147と同じように犬を乗せるから高価なクルマじゃなくてよかったんですけど、ジュリエッタじゃなくてジュリアにしたのは、後輪駆動だからです。乗り換えを考えはじめたときに加藤さん(CG代表)に相談したら“やっぱりジュリアだろ”って言うし、嶋田さん(聞き手)にグレードごとの違いを訊いたら“いちばんバランスがいいのはヴェローチェでしょ”っていうし(笑)。いや、もともとかなり興味があったから訊いたんですけど、そんなタイミングでヴェズヴィオ グレーに赤内装のいちばんカッコいいと思ってるヴェローチェと出逢っちゃったんで……」

―僕はいちども“アルファを買え”みたいなことは言ってないです(笑)。購入して日常的に乗ってみて、いかがです?

「買ってよかったです。犬を乗せて公園に行ったり、普段使いがメインなんですけど、快適だし乗りやすいし、そういう意味でもいいクルマだと思います。それにヒルクライムだとかサーキットだとかも走ってますけど、まったくノーマルのままなのに、クルマの動きがスムーズだし素直だし、破綻することなく思った通りのラインで走れちゃいます。クルマが伝えてくるインフォメーションもしっかりしてるし。本当にバランスがいいんですよね。期待してたより速くて、コーナーでは4Cにもついていけるくらい。プラットフォームと足まわりのチューニング、すごくいいですよね。唯一、電子制御が介入してきてリアタイヤをスライドさせられないのがちょっとな……って思ってたんですけど、ドライビングを教えてもらってるプロのラリードライバーに、“今のクルマは電子制御との戦いだから、それを味方につけないと速く走れない。滑らないからつまらないじゃなくて、滑らないようにできてるんだから、それを利用していかにいいカタチで走るかを追求すると、もっと楽しく走れますよ”って言われて、なるほど、と(笑)。たしかにそのとおりなんですよね」

―昔のジュリエッタと今のジュリア、それに少し前まで長年所有されてた147。共通項って感じますか?

「ジュリエッタのホイールを最初に外してブレーキを見たら、アルフィンドラムだったんですよ。放熱用のフィンが切ってある。バカだなーって嬉しくなりましたね(笑)。量産車なのに、そんなところにコストをかけて。わかる人にしかわからないのに。ジュリアも同じで、プロペラシャフトがカーボン製だったりするでしょ? 誰にも見えないし、乗ってもカーボン製であることのありがたみなんてわからないのに。ボディもそうですよね。製造コストが上がっちゃうのに、どのクルマもわざわざ彫刻的な造形にしてる。そこにコストがかかってるなんて、誰も知りもしないのに。自分たちのアイデンティティから来るこだわりをとにかく大切にするところ、走りに重要な部分の素材とかをしっかり吟味してるところとかは、昔も今もまったく一緒ですよね。実はそういうところ、イタリアのマンマの料理も一緒なんですよ。野菜はどこのものをどう使うとか、塩の分量をどうするとか、誰も気にしてないし誰もわからないのに、こだわってないようで、実はものすごく大切にしてますから」

―ということは、須田さんの料理も一緒っていうことですね(笑)。

「そうか……(笑)。いや、自分でもバカだなーと思うんですけど、コストがかかっても、だからって値段を高くできなくても、特に素材については譲れないんですよ。自分が食べることを考えたら、味が落ちるのを知っててそういう素材を使うことは絶対にできない。アルファ ロメオの人たちも、きっとそうなんじゃないかな?」

どのモデルにも感じる、変わらないアルファ ロメオ”らしさ”

―乗り味には共通項ってありますか?

「ありますね。古いジュリエッタで感じるフィーリングが、ジュリアにもちゃんと残ってます。アルファ ロメオって、曲がるときにクルマを自然に、綺麗にロールさせながら、そのロールを上手く利用してコーナリングしていくんですよね。スポーティなクルマだからって、足まわりをガチガチにしたりは絶対にしない。しなやかで、美しい姿勢で、よく曲がって、それで結構速い。それがアルファの曲がり方の“らしさ”だって僕は感じてます」

―同感です。ジュリアではGTAmもそういう作りですから。

「トリブート イタリアーノもそうですよね。アクティブサスがついてるからモードをダイナミックに切り換えると乗り味がキュッと引き締まるんですけど、でもガチンとした感じにはならないし、ちゃんとロールもする。ヴェローチェと同じベクトルの上にしっかり載ってるんですよ。それは電子制御だからできるチューニングで、アナログな手法で引き締めようとしたらやっぱりガチンと硬い方向に傾いちゃう。電子制御を、性能と“らしさ”の両方のために上手く使ってますよね。そういうところもアルファ ロメオっぽいな、って思いますよ」

―電動化モデルにも乗っていただきました。トナーレのプラグインハイブリッド、いかがでした?

「モーター駆動って実は初めて乗ったんですけど、いや、すっごくいいんですね。ビックリするくらい滑らかだし、力強いし、アクセルペダルでトルクのコントロールがものすごくしやすいし。電気モーターってすごいな、って思いました。トナーレに乗った後に内燃エンジンだけのクルマに乗ると、粗野に感じられちゃう。まぁそこが内燃エンジンのよさでもあるんですけどね。とにかく、このすごさ、このよさは、乗ってみないとわからない。乗ってみて初めて、強烈に実感できました。乗りづらさのない速さだとか、コーナーの曲がり方だとか、そのときの感覚だとかも、やっぱりアルファ ロメオだな、って感じられるし。僕は今のジュリアに10年は乗ろうって考えてるんですけど、趣味のクルマとして古いジュリエッタがあるんだから、趣味と実用を兼ねる方はモーター駆動がいいかも、なんて思わされちゃったくらいですからね。もうじきデビューするジュニアにも、早く乗ってみたいですよ」

須田さんのお話から感じたのは、アルファ ロメオとイタリアの純粋な家庭料理には強い共通項があって、どちらもある意味でイタリアをそのまま体現しているものなんじゃないか? ということ。しかも、どちらもこの上ない美味なのだ。そして、どちらも人間の感覚に強く訴えかけてきて、深く突き刺さって、抜けていこうとはしない。……なるほど、離れられなくなるわけだ。

| Text: | 嶋田智之 |

| Photo: | 望月勇輝(weekend.) |

●ジュリエッタ スプリント

1954年から1965年にかけて生産され、庶民でもがんばれば手が届くスポーツカーとして大成功を収めた初代ジュリエッタの2ドアクーペ。後にティーポ33/2ストラダーレを手掛けることになる、当時はベルトーネに在籍していたフランコ・スカリオーネがスタイリングデザインを担当した。

●段付き

1962年から1977年まで作られた初代ジュリエッタ・シリーズのクーペ・モデルにあった、フロントのノーズとエンジンフードに段差を持たせた愛らしい表情が人気のモデルたちの通称。ジュリア・スプリントGTやGTジュニアなどが代表的。スタイリングデザインはベルトーネ時代のジョルジェット・ジウジアーロ。1970年以降はその段がなくなったデザインにあらためられ、そちらは「フラットノーズ」「ヒラメ」とニックネームされている。

●105系

初代ジュリアを中心とした1960〜70年代のモデルの中の、型式番号が“105”ではじまるモデルたちを総称する、ちょっとマニアックな呼び方。ジュリア・シリーズの中でも一部のモデルは1972年前後から型式が“115”へと変更されるが、構造や存在そのものに大きな違いはないため、同じシリーズと見做されるケースがほとんど。

●147

2000年から2010年にかけて生産された、3ドアと5ドアの小型ハッチバック。スタイリングはチェントロ・スティーレ・アルファ ロメオに在籍していたワルター・デ・シルヴァ、アンドレアス・ザパティナス、ヴォルフガング・エッガーという、今になって考えれば驚くほどのスター・デザイナーの共同作品だ。日本では2001年秋から販売され、そのスタイリッシュな姿と活発なエンジンが生み出す快い走りから、それまでアルファ ロメオにあまり関心がなかった人たちからも支持されるほどのヒットを収めた。

●ツインスパークエンジン

1987年代から2010年までアルファ ロメオの主力となった、1気筒あたり2本のスパークプラグを持つ直列4気筒エンジンのシリーズ。その技術的な起源は1960年代のアルファ ロメオのレースカー用エンジンにある。それを市販モデルのパフォーマンス向上と排気ガス規制への対応の両立のために転用したといっていい。1.4リッターから2.0リッターの間に様々な排気量が用意され、最強版といえる2.0リッターでは150psを発揮。147をはじめとする各モデルに搭載され、パワー、フィール、サウンドのいずれもがアルファ ロメオのファンたちの心を鷲掴みにした。

●ジュリエッタ

こちらは2011年から2020年にかけて生産された、3代目ジュリエッタのこと。新規開発のプラットフォームにハッチバックとしては異例なほどの彫刻的な面構成で彩られたスタイリング、さらには存分なパワーとトルクのある4気筒ターボエンジンと入念にチューニングがなされたシャシーが生み出す爽快な走りなど、魅力の多いモデルだった。日本では2012年から2021年にかけて販売され、今でも支持者の多い人気モデルとなった。

●4C

2013年に鮮烈なデビューを飾り2020年まで生産された、アルファ ロメオ初の量産ミドシップスポーツカー。フォーミュラマシンなどと同じプリプレグといわれる本格的な手法で作られた単体重量わずか65kgのカーボンモノコックシャシーに、既存ユニットのブロックをわざわざアルミ製にするなど徹底改良を施した240psの4気筒エンジンを搭載。エアコンレスの本国仕様では895kgというありえないほど軽い車重が可能にしたダイレクトにしてシャープな走りは、スポーツドライビングを好むアルフィスティたちを一発で魅了した。

●GTAm

2021年に世界限定わずか500台のみオーダーを受け付けた、ジュリアのスペシャルエディション。ただでさえ高性能なクアドリフォリオをベースにして、4座仕様のGTAでは75kg、2座仕様のGTAmでは100kgの軽量化を施し、エンジンも510psから540psへとパワーアップ、エアロダイナミクスにも手を入れ、シャシーもジオメトリー変更はじめ徹底的なチューンナップが加えられ、大幅にパフォーマンスを引き上げている。アルファ ロメオが本気を出すとこうなる、という抜群の速さと楽しさ、気持ちよさを持った、素晴らしいスーパースポーツセダンである。

●アルフィンドラム

まだディスクブレーキが一般的ではなかった時代は、タイヤと一緒に回転するブレーキドラムの内側にブレーキシューを押し付けて制動力を得る、ドラムブレーキが主流だった。小型軽量で製造コストが低いというメリットもあったが、放熱性が悪いというデメリットもあった。そのためレーシングカーや高性能スポーツカーでは、ドラムそのものにフィンを設けて、放熱効果を高めたものが採用された。それをアルフィンドラムという。

●プロペラシャフトがカーボン製

フロントに搭載されたエンジンで生み出すパワーとトルクを後輪に伝えるためのプロペラシャフト。そこの剛性が高ければ高いほど、軽ければ軽いほど、パワーとトルクの伝達がダイレクトになる。カーボン素材は高価ではあるが、その両面をカバーすることができる。ジュリアとステルヴィオには、全車にカーボン製プロペラシャフトが採用されている。