アルファ ロメオとミッレミリアは切り離すことのできない関係にある。1927年にイタリアで最初に開催された年からアルファ ロメオは同レースに参戦。初年こそ失敗に終わったものの、翌28年には「6C 1500スーペルスポルト」が優勝を飾り、翌29年、30年と3連勝を挙げている 。その後も1932年から1938年にかけて7連勝するなど、その活躍ぶりが輝いていた。公道レースとしてのミッレミリアは1957年を最後に歴史に幕を下ろしたが、1977年にイタリアでタイムトライアル方式のクラシックカーラリーとして復活。現在も本国アルファ ロメオはこのイベントをサポートしているが、今もなおアルファ ロメオにとってなぜミッレミリアが重要なのかに迫ってみた。

輝かしい歴史へのリスペクト

9月末、明治神宮外苑の駐車場には世界中の名車が集まっていた。ラフェスタ・ミッレミリアの会場である。ここに並ぶことができるのは、1919年から1967年に生産されたオリジナルのクラシックスポーツカーに限られる。レプリカ車両は認められず、査察員による認定を受けた、由緒正しいクルマだけがこの地を踏めるのである。

▲明治神宮外苑の駐車場に集まったラフェスタ・ミッレミリアの出場車両。

ラフェスタ・ミッレミリアがこうして参加条件を限定しているのは、本国イタリアで開催されるミッレミリアと、その参加車両に敬意を示すためだ。令和のいま、“開かれた世界”がもてはやされ、あらゆるものがオープン化されていく時代に、ラフェスタ・ミッレミリアはあえて時代に逆行するかのように参加条件を絞り、その枠組みの中に残る世界を大事に守っているのだ。なぜか。

▲スタート前に行われた神職による安全祈願。

それは、彼らが各時代で輝いたクルマへのリスペクトの気持ちを強く示しているためだ。例えばレプリカ車両の出場を認めると、過去に生み出された技術、例えばオリジナルエンジンを搭載する車両の数はますます減ってしまうだろう。現代の技術に置き換えてよければ、もっと容易に安価に走れる状態を保てるかもしれない。しかし、時間やコストをかけてでもオリジナルの状態を保つ。こうして真の自動車エンスージアストたちは、過去の偉大なヘリテージを後世へと伝えようとしてくれているのだ。

ここではそんな志の高い参加ドライバーのコメントを交えながら、過去から現在に至るアルファ ロメオの魅惑の源泉、そして往年のクラシックスポーツカーたちから現代に受け継がれるアルファ ロメオの血筋を探っていきたい。

▲ラェスタ・ミッレミリアのスタートシーン。

どこよりも多く優勝した自動車メーカー

ラフェスタ・ミッレミリア2024に参加したオリジナルクラシックスポーツカーの数は68台。そのうちアルファ ロメオは6台を占めた。この数の多さからもアルファ ロメオの過去の隆盛と現代に至る人気ぶりをうかがえる。

ラフェスタ・ミッレミリアは公道で行われる国内屈指のクラシックカーラリーだが、そのオリジンである往年(1927年〜1957年)のイタリアのミッレミリアは、公道を舞台に繰り広げられる自動車レースだった。舗装の行き届いたレーストラックではなく、イタリア全土の公道を舞台に1600kmに渡り駆け回る。ここ一発の速さだけで通用する競技ではなく、路面の悪い場所や危険回避に不可欠なコントロール性も必要だし、長時間に及ぶ追走劇でドライバーの疲労を軽減する快適性も求められる。全開で走っても壊れない耐久性も絶対条件だ。つまりオールマイティな性能が求められる。

▲イタリア本国で行われているミッレミリアの光景。

そうした厳しいレースゆえに、自動車メーカーはこぞってミッレミリア参戦に熱を上げ、持てる技術を注ぎ込んだ。1920年代後半、ミッレミリアが開催されて早々に、ジュゼッペ・カンパーリやタツィオ・ヌボラーリ(1930年)といったF1ドライバーが参戦していたと聞けば、そのレースのレベルの高さを窺い知ることができるだろう。ちなみにカンパーリは1928年と1929年に、ヌボラーリは1930年と1933年にアルファ ロメオを駆り、ミッレミリアで優勝を勝ち取っている。

F1同様にミッレミリアにおいても、最高峰レベルのレースへの参戦は、ドライバーばかりでなくエンジニアを鍛え上げ、そうして引き上げられた技術力は市販車に惜しみなく投入されていった。1923年にフィアットからアルファ ロメオに移籍したヴィットリオ・ヤーノ技師は15年間、同社の設計部長を務めた間に、レース用に生み出したDOHCシステムや半球形燃焼室をその後市販スポーツカーにも採用した。DOHCシステムは現在に至るアルファ ロメオの伝統ともなっている。その当時、同技術を搭載した6C 1750は、ミッレミリアやスパ24時間レースなど、出場したすべてのメジャーレースで優勝し、名声を高めた。

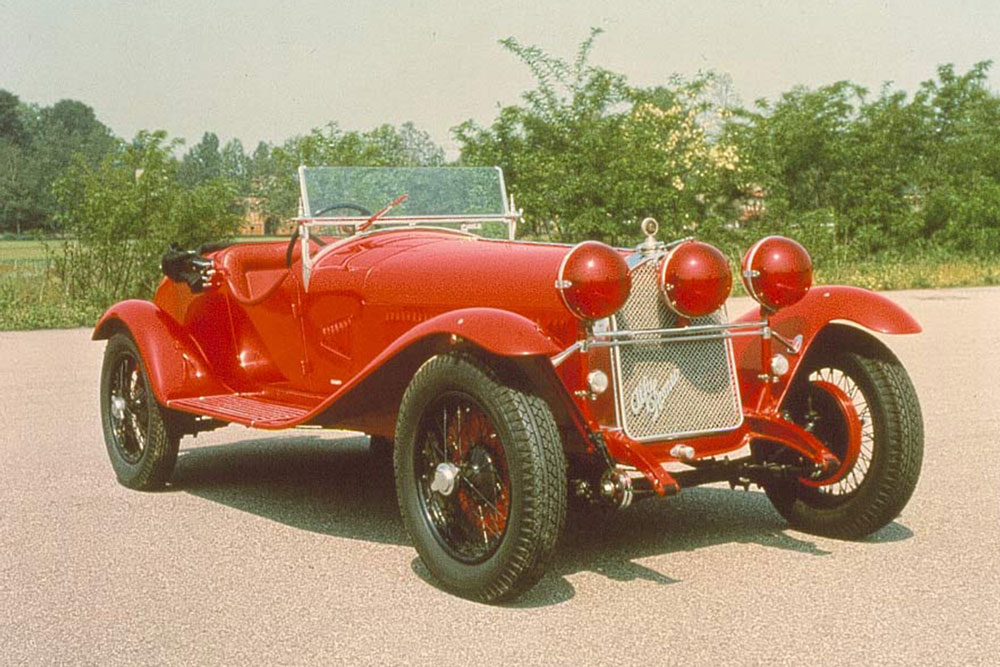

▲数々のレースで活躍した「6C」シリーズ。写真は「6C 1750 Gran Sport」。

『The Grand Prix Car』に記された記録によると、1906年から1953年までの48年間で、ロードレースで最も多く優勝した自動車はアルファ ロメオであり、その数は58回を数えている。しかも2位のメーカー(38回)に大差をつけ、栄光の歴史を咲かしている。Born from Racing、すなわちレースから生まれたクルマというアルファ ロメオのDNAは、この頃にすでに花開いていたのである。

▲ジュリエッタ・スパイダー。

現代に通用する往年モデルのグランドツーリング性能

今回のラフェスタ・ミッレミリア2024に参加していた鳥塚啓明さんの愛車は「ジュリエッタ スプリント ベローチェ」。2ドアクーペボディはフランコ・スカリオーネが手掛けたものだが、鳥塚さんのモデルは1959年式のシリーズ2と呼ばれる進化型で、ベルトーネに在籍していたジョルジェット・ジウジアーロが与えた格子状のフロントグリルが特徴だ。

▲鳥塚さんの「ジュリエッタ スプリント ベローチェ」。

ジュリエッタ スプリント ヴェローチェは1.3リッターエンジンを搭載するジュリエッタの中で最も強力な高性能版で、数多くのモデルがレースで活躍した。

鳥塚さんは「とにかくエンジンがすばらしいですね。細かいところまで計算し尽くされた設計技術の高さを感じますし、乗ると本当に気持ちがいいです。50年代にF1でも活躍したアルファ ロメオの技術力の片鱗を感じることができます」と話してくださった。

特筆すべきは鳥塚さんはラフェスタ・ミッレミリアの常連であり、このクルマで過去に16回も参加していること。このラリーだけで2万kmに迫る走行距離を刻んでいることになる。

「長距離を走っても楽なんです。足回りは硬すぎず柔らか過ぎずでコシがあります」とのこと。ガソリンタンクも80リッターと大容量で、500-600kmは普通に移動できるという。そうした鳥塚さんの証言から、アルファ ロメオのグランドツーリング性の高さはこの時代にすでに備わっていたことを窺い知ることができた。

▲鳥塚さんご夫妻と「ジュリエッタ スプリント ベローチェ」。

70年以上変わらない魅力

1957年の「ジュリエッタ・スパイダー 750D」に乗る池田公洋さんは、ラフェスタ・ミッレミリアに出場するためにこのクルマを選んだという。「国内でトップクラスの格式あるラリーだと伺っていましたので、いつか出場してみたいと思っていたんです」と話す。念願叶い、初出場を果たした池田さんが、「ジュリエッタ・スパイダー 750D」を選んだのは、その信頼性の高さが理由だという。「周りの方々から色々とアドバイスをもらい、ミッレミリアの出場条件を満たし、かつ壊れづらいクルマということでこのジュリエッタ・スパイダー 750Dを選びました」。

▲池田さんの「ジュリエッタ・スパイダー750D」。

池田さんはラフェスタ・ミッレミリアこそ初出場ながら、生粋のアルフィスティである。2002年から「156 Qシステム」を乗り続け、その魅力を味わってから「156 GTA」、「ジュリアGT1300ジュニア」、「ジュリアGTA」を愛車に迎え入れ、「アルファスッド」も所有されている。1950年代から現在に至る70年に渡るアルファ ロメオの変遷を自らの五感で感じ取られているのである。

▲「ジュリエッタ・スパイダー750D」オーナーの池田さん。

「アルファ ロメオといえば、ハンドリングですよね。もう楽しくて仕方がないです。あとはクルマとの一体感。ただ快適なだけのクルマは他にもありますが、クルマと会話している実感があるのはアルファ ロメオならでは。どの時代にもアルファ ロメオは“ドライバーのためのクルマ”を作り続けてくれていて、僕はその魅力に取り憑かれてしまったんです」と無邪意な笑みを浮かべながら、アルファ ロメオの魅力を口にしてくれた。

1962年型のジュリア・スパイダーに乗られている大谷清ニさんによると、「排気量が1600ccあるので山道もぐんぐん登りますし、ギアもスムーズに入ります。このクルマでのラフェスタ・ミッレリア出場は3回目になりますが、スポーティでありながら長距離を走行しても意外に疲れないんですよね。楽に運転できてしまうところがGTっぽいというか、このクルマならではだと思いますね」

▲大谷さんの「ジュリア・スパイダー」。

大谷さんによると、ジュリア・スパイダーは現代のクルマのように扱えるという。

「ジュリエッタをベースにジュリアをどう発展的に作り上げるかを吟味したのだと思いますが、おかげでこのジュリア・スパイダーはエンジンスペックが上がったことで必要以上に気遣うことなく、現代のクルマのような感覚で扱えるんです。しかも大きなトラブルもないので機械的な信頼性の高さを感じます。だから長距離のグランドツーリングにも心置きなく出発できるんですよ」と教えてくれた。

▲「ジュリア・スパイダー」オーナーの大谷さん(右)とコドライバーを務める岩崎さん。

参加者の言葉から、その時代時代のアルファ ロメオのクルマ作りを窺い知ることができるが、これらは現在のアルファ ロメオにも感じることができる。もうひとつ注目したいのは、アルファ ロメオは常にドライバーを中心に捉え、ファンなドライビングを実現するという軸をぶらさない一方、時代時代に合った新たな価値の探求にも意欲的なことだ。その姿勢は過去も現在も変わらない。

“アルファ ロメオかくあるべし”を体現したジュリア

新世代アルファ ロメオの先陣を切ったのは、ジュリアだった。アルファ ロメオはジュリアでブランドの原点回帰を遂げ、アルファ ロメオ・スポーツセダンの真髄を追求。FR形式のジョルジオ・プラットフォームを採用し、走行性能を根本から底上げした。そのスポーツ性が同クラスの中でも群を抜き、その後のアルファ ロメオのクルマづくりの基盤を築いたといえる。

▲Giulia(ジュリア)。

アルファ ロメオに長い時間乗っても疲れないと感じるのは、世間一般にいう乗り心地の良さとは一線を画す。柔らかいサスペンションやフカフカしたシートを持つわけではないのに、いくらでも乗っていたいと思わせるのは、ドライバーに与える情報を“引きすぎない”からだろう。例えば路面の凹凸を感じさせないのではなく、不快でない程度に伝える。アルファ ロメオのクルマはこの引き算の塩梅がよく、ドライバーはその乗り味を心地良く感じるのだ。

だから、目の前の路面の状況に応じて、そのまま通過したり、必要に応じて避けたり、ドライバーはそうした判断をしながらドライビングそのものを楽しめる。ここにパワートレインがスムーズに吹け上がる気持ち良い感覚が加わるから、操る楽しみを一層深く味わえるのだ。アルファ ロメオは、長距離走行でも集中力が長く持続するクルマ、という表現がふさわしいかもしれない。

ジュリア並みのハンドリングをSUVで実現したステルヴィオ

アルファ ロメオ初のSUVとなるステルヴィオは、ジュリアで培ったスポーツ性能をSUVで実現したモデルだ。ステルヴィオ導入時に日本に来日したチーフエンジニアのアンドレア・ジザック氏は、その手法について次のように述べていた。

「ステルヴィオはクラス最軽量の車重と高剛性を両立したうえで、ステアリングギア比とロール軸、それにドライポジションの相関関係を徹底的に最適化することで、 数値上も感覚的にもジュリアに迫る優れたハンドリング性能を実現しています」

▲Stelvio(ステルヴィオ)。

そんなジザック氏はステルヴィオのチーフエンジニアを務める前に、クルマの乗り心地や快適性の要と言える騒音、振動、突き上げを専門に担当するNVH部門のマネージャーとして、FCAグループ(当時)のすべてのモデルに携わった経歴の持ち主。快適性の追求にも余念がない。

トランスミッションの構造の最適化を行い、サスペンション構造やブッシュ、タイヤも吟味することでキャビンに伝わるノイズを軽減。そうしたステルヴィオ専用の設計により、長距離を走ってもドライバーの負荷は少なく、程よい高揚感をもたらしながらロングドライブを楽しめるクルマに仕立て上げた。

電動化という新基軸の中にファンな走りを追求したトナーレ

トナーレは、アルファ ロメオ初の電動車として産声を上げたコンパクトSUVだ。「トナーレ・プラグインハイブリッドQ4」は、アルファ ロメオのDNAであるスポーティネスを受け継ぎ、最高出力280psを誇りつつ、モーターだけで最大80km、トータルで600kmの総航続距離を実現した。

▲Tonale(トナーレ)。

一方の「トナーレハイブリッド」は、最高出力160ps、最大トルク240Nmエンジンに48Vモーター(最高出力20ps、最大トルク135Nm)、ならびにスタータージェネレーターが組み合わされ、アルファ ロメオらしいアクセルレスポンスと、15~20km/h前後までの低速域をモーターだけでカバーする新感覚の走りを実現している。

電動化を遂げたSUVという今の時代に求められる高効率性を満たしながら、ジュリアやステルヴィオからアルファ ロメオ譲りのハンドリング性能やロングドライブ性能を確保したトナーレ。取り回しに優れるボディサイズも、操る楽しみを引き上げている。

移動の喜びを一層引き立てる。それがアルファ ロメオ

ビンテージモデルのオーナーさんたちの証言から浮き彫りになったように、移動の喜びやワクワク感という人間が本来備えた欲求を、ドライビングという行為を通じて一層楽しくしてくれるアルファ ロメオ。効率が重視されるこの時代に、アルファ ロメオが守り抜いてきたクルマづくりの精神を改めて思い起こさせてくれるのがミッレミリアという存在であり、アルファ ロメオにとって、その関係は切り離すことができないことをお分かりいただけたと思う。

アルファ ロメオといえばスポーティで美しく艶やかという側面に目を奪われがちだが、ミッレミリアという耐久性を問われる公道レースで磨かれたグランドツーリング性能への信頼性とその継承があるからこそ、それらの価値が一層輝いて見えるのだろう。