待望のアルファ ロメオ ジュニア。その国際試乗会に招待された自動車ライター 嶋田 智之さんがその魅力を詳細にお伝えする。

僕が何を心待ちにしているかといえば、この2025年のどこかのタイミングで、アルファ ロメオ ジュニアが日本に上陸してくること。それに尽きる。昨年の7月にアルファ ロメオの聖地というべきバロッコのテストコースで走らせた新世代のコンパクト・アルファは、予想を遥かに上回って素晴らしかったのだ。国際試乗会ではせいぜい100kmぐらいしか走れなかったから、あの気持ちよさ、あの楽しさを、早く心ゆくまで味わってみたい。その想いが膨れ上がってる。

▲バロッコの国際試乗会で整列し、世界のジャーナリストを待つアルファ ロメオ ジュニア

アルファ ロメオが持つ伝統のデザインの底力、妙味を実感。

思えばジュニアが“ミラノ”という名前でデビューしたとき、世界中のアルフィスティ、クルマ好きたちは騒然とした。インターネットを通じて中継された発表会やその後のニュースを見た人たちの間で、だいぶ熱い議論があちこちで展開された。アレハンドロ・メソネロ=ロマノス氏が率いるデザインチームの新たなデザイン言語を用いて造形したその姿が、かなり衝撃的だったからだ。

アルファ ロメオのファンというのはおもしろいもので、新しいモデルがお披露目されると、まずは軽く否定するところから入っていく傾向が世界的に強かったりする。おそらくはそれぞれの中に“我が心のアルファ ロメオ”がしっかり宿ってるからで、時代ごとに最も美しかったり印象的だったりするスタイリングを追求するアルファ ロメオの鮮やかな手口に、最初は気持ちが追いつかないのだ。けれど、見ているうちに“意外と悪くないかも”と感じはじめ、気づけば“結構カッコいいよな”に変わっていく。評価はほとんどの場合、綺麗にひっくり返っていく。“醜いジュリア”と呼ばれた初代のジュリア・ベルリーナ、 “イル・モストロ(=怪物)”とニックネームされた2代目SZ、後に大ヒット作となった156と、そのあたりが代表だろうか。けれど、いずれもが今では紛うことなき歴史的名車と評価されているのだ。そうした得体の知れない──というより言語化できない──説得力を持つのがアルファ ロメオのデザインの底力であり、DNAでもあるのだろう。感性の深いところに刺さるのだけど、深いところに届くまでの早さには個人差があるからじゃないか? 僕はそんなふうに推察している。デビュー当時と違って世界的に見ても今やジュニアのスタイリングにケチをつける人はほとんど見受けられないし、当初はメディア全体がさほど肯定的ではなかったのにドイツの自動車雑誌で“最も美しいクルマ”賞を勝ち得たりもしてるあたり、それを裏付けてると思う。

ともあれ、バロッコのテストコースで初めて対面したジュニアは、写真で見るより遙かにカッコよかった。不思議なことに自然と目が惹きつけられてしまう吸引力を持っていた。シルエットそのものはステルヴィオ、トナーレと続いたアルファ ロメオのSUVのラインを継承しつつ進化させた感じだが、姉たちが比較的トラディショナルなディテールでまとめられたのに対し、“コの字”と“逆コの字”を組み合わせたヘッドランプまわりや新しい意匠の“スクデット=盾”で構成される顔つきなど、だいぶ攻めたディテールが与えられている。低く抑えられたルーフと豊かに張り出した4つのフェンダー、そして前後のフェンダーを滑らかに上下しながらつなぐショルダーのラインがスポーティなハッチバックのような雰囲気を作り上げていて、アルファらしいな、と感じさせられた。角度によってはグラマラスに見えたりもするけれど、実際のサイズはトナーレはもちろんジュリエッタよりもやや小さいくらい。間違いなく日本でも扱いやすいサイズだ。

一方で、インテリアはアルファ ロメオならではのコンサバ、というべきか。ステルヴィオやトナーレに似た雰囲気だ。2眼に盛り上がるメーターナセルは初代ジュリアの1750GTVあたりが元で、それを156の時代に復活させて以降の基本のようなものだが、もちろんその中身は正確にして視認性の高い最新のデジタル式。インフォティメントシステム用の10.25インチのタッチモニターはありがちなダッシュボードの上部にではなく、コンソールの内側に埋め込まれている。室内各部のマテリアル、触れた印象、操作してみた触感など、全体的にBセグメントSUVとしてはかなりプレミアム感の高い仕立て。すべてのモノがドライバーに向き、すべてのモノにドライバーがやすやすとアクセスでき、視界を無駄に妨げないデザインは、このクルマが間違いなくドライバーズカーである、ということを明確に示してるかのようだ。

アルファ ロメオ初のBEVモデル。そのパフォーマンスを徹底解説。

肝心の走りはどうだったか。

ジュニアはバッテリーEVの“エレットリカ”とマイルドハイブリッドの“イブリダ”という2本立てなのだが、この日、試乗のために用意されていたのはラインナップ全体の最強モデルであるジュニア エレットリカ ヴェローチェのみ。電池と電気モーターで走るクルマにアルファ ロメオの“らしさ”はあるのか? 内燃エンジンのテイストへのこだわりが強い傾向のあるアルフィスティたち──かくいう僕もブッソV6を積んだ旧いモデルを手放せないでいる──を納得させるだけの何かを与えてくれるか? そこは発表されたときから、すべてのファンが気になっていたところだろう。

でも僕は、実はそれほど心配してはいなかった。ドメニコ・バニャスコ氏と彼のチームがドライビングダイナミクスを担当することが、事前にアナウンスされていたからだ。御存知の方も少なからずいらっしゃるだろうが、バニャスコ氏はスペシャルヴィークルを担当するチーフエンジニアで、いうなればアルファ ロメオ開発陣の中のエースというべき存在。8Cコンペティツィオーネ、4C、ジュリアGTA/GTAm、33ストラダーレも彼らが仕上げたモデルであり、トナーレにも深く関わっていた。僕はジュリアGTAmをテストしてバニャスコ氏の仕事に心酔した経緯があるから、むしろ期待感の方が大きかったのだ。そしてそれは微塵も裏切られることがなかった。いきなり結論を申し上げるなら、ジュニア ヴェローチェは想像以上にアルファ ロメオ、だったのだ。たしかに心を鷲づかみにするような快音はない。背筋を痺れさせるような心地よい振動もない。けれど、それをきっちりと補えるだけの楽しさと気持ちよさを、ジュニア ヴェローチェは持っていた。それも想像以上のレベルで。

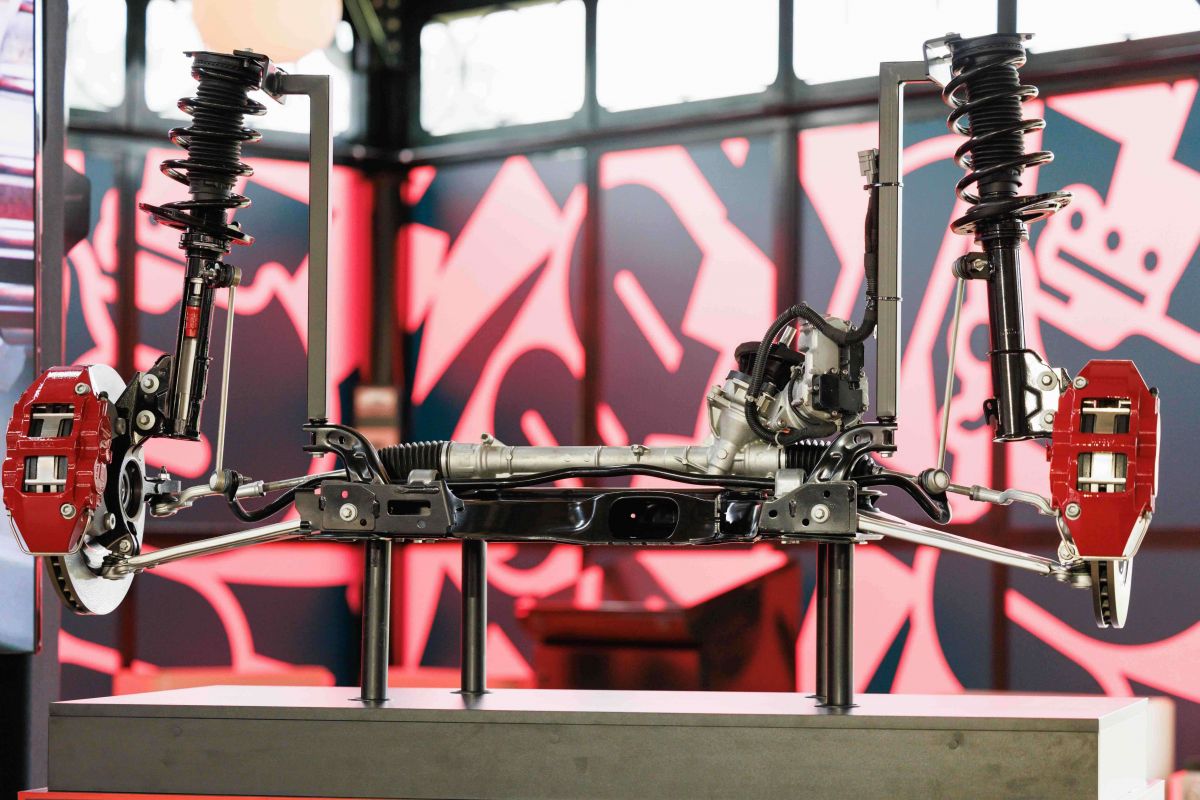

ジュニアの基本骨格は、ステランティスのモジュラー型プラットフォームであるeCMPで、フィアット600eなどと基本は同じである。あくまでも基本は。ただし、アルファ ロメオはドライビングダイナミクスに対するこだわりが違っていて、特にこのヴェローチェにはかなり独自のセットアップやチューンナップを施している。まず、アップライトを専用設計とし、サスペンションのジオメトリーも変更。ナックルやアンチロールバー、ダブルハイドローリックストップと呼ばれる油圧ストッパー付きのダンパーも専用品。ステアリングギアボックスにも手を入れ、レシオもバッテリーEVとしてはクイック気味の14.6対1に。さらには──これが最も大きなトピックなのだが──“トルセンD”と呼ばれるLSDを新たに開発し、組み込んでいる。簡単にいうなら、2006年に147で初めて導入した最初のQ2システムの、トルク感応型機械式LSDの働きを電子制御しながら駆動につなげていくシステムを大幅に進化させたもの。小型軽量で、これも現時点ではジュニア ヴェローチェの専用品だ。ステルヴィオの超クイックなステアリングギアレシオ、トナーレの前下がりのロール軸と同じように、“曲がる”ということに対して開発陣がどれほどこだわってきたかが察せられる“飛び道具”的な存在である。

パワートレーンはどうかといえば、ステランティスと日本のニデックによる合弁会社、Eモータース最新の“M4+”モーターで前輪を駆動する。実績のある“M4”モーターの進化版だ。バッテリーはエネルギー密度が高くコンパクトな、こちらも最新の54kWhリチウムイオンバッテリー。その組み合わせによって、あくまでも欧州仕様の数値ではあるが、最高出力280psと最大トルク345Nmを発揮、0-100km/h加速5.9秒、最高速度200km/h、航続可能距離WLTPサイクル334kmを可能にしている。最初の発表時にはヴェローチェは240psとアナウンスされていたが、40psも上乗せされての登場だ。

テストドライブは、広大なプルービンググラウンドの中の“ミスト・アルファ”という高速主体の常用サーキットと、“ランゲ”と呼ばれる一般道を模した20kmほどのサーキットの両方で行われた。ランゲには、アルファ ロメオがバロッコ村にテストコースを作った1962年以来、初めて開発陣以外のドライバーを迎え入れたのだという。そんなところからも力の入れ具合が察せられる。何しろ1960年代以降のアルファ ロメオは、レーシングカーもプロダクションモデルもすべて、アップダウンも様々な曲率のコーナーもいろいろな種類の路面もそれらの複合技もある、クルマの特性が丸裸になるような難しいこのコースで、念入りに開発が進められてきた。聖地中の聖地なのだ。

走りはじめて最初に気づいたのは、あらゆる部分の滑らかなフィーリングだった。バッテリーEVの加速が滑らなのは当然ではあるけれど、その中にあってもかなり上質といえるほどの心地好さ。電動パワーステアリングのフィールもよく作り込まれていて、切り込んでいくときの感触がしっとり感と正確性を伴ったスムーズさで、とても気持ちいい。ドライバーの感性を重視したチューニングが念入りに行われてきた証だろう。

乗り心地も望外に快適だった。サスペンションはどちらかといえば硬めなのだが、それを受けとめる車体が強固だから脚がしっかりしなやかに動き、荒れた路面の凹凸、粗い路面のザラ付き、複雑なうねりといったものを、サラッとやり過ごしていく。ピッチングやロールも適度に抑えられて、ドライバーに余分な身体の動きを強要しないから、正確な運転操作をしやすかった。かなり上質といえる乗り味だ。

それでは……とばかりにフル加速を試みると、車重が同クラスのライバルたちよりおよそ200kg軽いことも効いて、なかなか強力だ。軽快にして爽快で、口元が緩んでくる。途方もなく速いわけじゃないけど瞬時に気分がスッキリするくらいの加速力は持ちあわせていて、BセグメントのSUVとしては充分以上のパフォーマンス。不満はない。

けれど感動的だったのは、やはりハンドリングだった。個性豊かな内燃エンジンを作りづらい時代に入ってからはハンドリングを磨くことでドライビングプレジャーを構築してきたアルファ ロメオらしく、ドラマティックな曲がり方で魅了してくれたのだ。

ステアリングをスッと切り込むと、間髪入れずに前輪と後輪がシンクロするように素早く反応して綺麗に旋回を開始し、ドライバーが狙ったラインにピタリと車体を載せながら、かなりの速さでコーナーをクリアする。4つのタイヤはしっかり路面を掴み、コーナーに入るときのオーバーステアも、脱出に向かうときのアンダーステアも、基本、まったく顔を出すことがない。シャープだけど安定感抜群で、ドライバーにクルマとの適度な一体感を感じさせながら、次々と素早く正確にコーナーをクリアしていくのだ。バッテリーEVならではの重心の低さや重量配分の妙もあるが、トルセンDが抜群の効き目を発揮してるのだと強く感じる。その“曲がる”ことにまつわる一連の動きの鮮やかさといったら! 素晴らしく楽しいし、クセになるほど気持ちいい。姉にあたる2台にも負けてない。控えめに表現しても、最高だ。

試乗の後でバニャスコ氏と立ち話をした、彼は“このクルマはファミリーカーだからね”とニコニコ笑っていた。たしかに乗り心地はいいし、適度なサイズのわりに車内は狭苦しくないし、荷室も400Lあって使い勝手がよさそうだ。ファミリーカーとしての必要条件は、間違いなくきっちり満たしてる。それなのに、この高揚感──。

でも、ある意味ではそれがアルファ ロメオ、でもある。当たり前のように普段使いできるけど、本質は“快”の波に満ちている。つまり日常の中の非日常。それがアルファ ロメオの、ひとつの真実だ。バッテリーEVであっても、彼らはアルファ ロメオとしての矜恃を0.1グラムすら捨てなかった、というわけだ。

想いが膨らむのも当然だと思わないか?

| Text: | 嶋田智之 |

| Photo: | 嶋田智之、Stellantis |